万众编剧网独家专访著名作家皮皮

2025-02-27

万众编剧独家专访

本期嘉宾

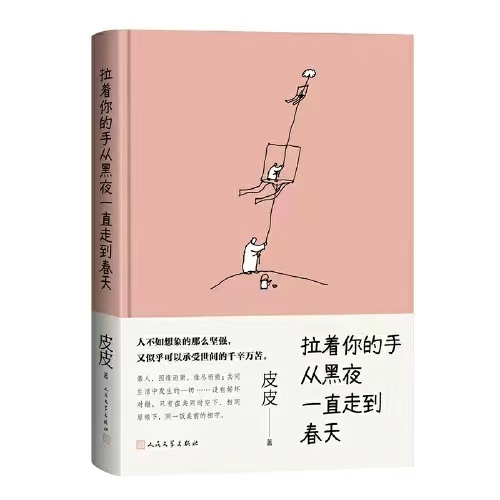

皮皮,著名先锋派作家、教授。著有长篇小说、散文集多部,如《全世界都8岁》《危险的日常生活》《所谓先生》《比如女人》《不想长大》,其中有多部作品被改编成电视剧。《独自温暖》是作者创作的第一部话剧,由吕丽萍、孙海英等主演,深受业内和观众好评。最新散文集《拉着你的手从黑夜一直走向春天》由人民文学出版社出版。

2月21日,皮皮做客万众编剧,我们特地与皮皮老师聊了关于话剧《独自温暖》及她的新著《拉着你的手从黑夜一直走向春天》,最后还有皮皮老师关于青年编剧“焦虑”的解答。快来看一看吧~

01-您的第一部话剧《独自温暖》2018年在人民大舞台上演,在您看来,舞台演出对文本的表现有哪些是让您印象很深刻的?

皮皮:首先是观众的反应!我坐在观众席,上海的戏剧观众非常棒!他们对剧情、节奏包括笑点的准确感觉,让编剧很欣慰。作者精心铺垫的各种点观众都get到了。上海作为独特的大都市,绝对是戏剧的最佳用武之地,说得绝对些,没有之一。

02-读过您的话剧《独自温暖》和您的一些介绍,感觉您和“吴太”都是那种高冷又很酷的人,在创作中“吴太”这个角色时,是不是有您本人的身影。

皮皮:这是记者非常喜欢的提问角度。其实,作者在自己的作品中是赤裸的。即使作者很费力地掩饰这一点也无济于事。性格,生活阅历,品格,修养,这些作者属性,肯定都会渗透到作品中。至于吴太这个角色的“酷”,人物性格塑造过程中,我自己的性格特点会有所帮助,但更多是通过想象。我倒是希望自己也这么酷,还需努力。酷,是一个付出辛苦的过程。

03-话剧《独自温暖》中的吴太被有些观众形容为“中国版时尚女魔头”,既毒舌犀利又保有善良,这种复杂性格,是您对“独立老年女性”的理想化塑造吗?

皮皮:之前没想过,你这么说之后,有启发。我不清楚你对“独立老年女性”的界定,到底是怎样的。也许是指独自生活独立思考的老年妇女?独立思考,拥有善意才能达到犀利和善良的效果,我想,这可以是所有人的生活标杆。即使不追求时尚时髦的生活,人这样生活没坏处。所以,可以说这是一种理想化塑造。理想很重要,即使没实现,有无理想,人的活法是不一样的。有理想,朝向它努力,已经很好很好。

04-在《独自温暖》的剧本中,您一开始就抛出“人怎能独自温暖……”这个命题,您是如何理解的?

皮皮:这是引用圣经的一句话——人怎能独自温暖。人的温暖,我的理解中是一个复杂的状态,不是简单的人和人之间的抱团取暖,更多是人和人的真诚交流。温暖首先来自理解,而理解要求交流和面对。人与人的交流面对,即使无法马上取得共识,但真正的态度,面对的勇气可以带给我们力量,最后有了理解,温暖自然也就有了。否则,我们的词汇里不也有“冷战”,“漠然”……诸如此类类似的词汇吗,在这样状态下的人们即使物理距离是0,仍然无法给彼此温暖。

05-作为您的首部话剧作品,《独自温暖》据说历经四稿修改,您觉得修改中最困难的环节是什么?最新的版本相较公演版有哪些改进呢?

皮皮:最困难的环节是沟通。与导演的沟通缺乏共识的话,很多修改其实是妥协的产物,最后变成无效。最后版本的完成,是在首演之后,我与观众一起完成的。在看演出的过程中,作为编剧才能真正验证一度创作的真伪,好坏。我发现了问题,而这些问题没有观众无法发现。这不是为观众修改,是最有效的修改。戏剧,之所以不同于电影,是由剧场决定的。台上台下的共鸣,融入沉浸是戏剧的灵魂。这也是戏剧今天仍有自己的生存空间的根本所在:就是共鸣和感染。以后的创作,如果能有试演出就最好了。

06-养老问题现在已经是一个普遍性的社会问题,老人的生活、情感都是值得关注的,《独自温暖》关注的就是如此,您是如何看待文学作品在个体情感与社会议题间的桥梁作用?

皮皮:养老,是一个社会问题。老,老了,老去,是一个人生问题。这个剧本当年关注的侧重点是后者。人怎样面对衰老,面对老去,面对岁月,是每个人的课题,我觉得,这个课题需要早一点儿开始……说到底,真正的老,变老,与一个人的成熟成长是一样的,不单纯是一个生理过程,更是一个学习过程。无论已经老了,还是尚未衰老,如果有了类似的认知,也许就会有新的活法,新的老法,就会有与年轻时不同的风采,而不仅仅是凋零和衰落……

上面说的是文学作品中的个体情感,当你提出这个问题时,它已经吻合了社会议题。文学艺术在现实和作品之间不仅仅有桥梁作用,也可以互相滋养,互相汲取。

07-在您的散文集《拉着你的手从黑夜一直走到春天》中,您说“人到中年,最需要学习的‘人生技能’就是不断告别”,在告别中,个人是否也在不断和解或是弥补遗憾?

皮皮:是的。告别的技能,是学习和不断复习的成果。人到中年,人首先要不断跟自己告别。告别自己的固步自封,告别旧我等等,其次是与他人的告别。这么说,告别也是蜕变……无数告别的量变导致了最后的质变——永别!这中间有和解, 也是先与自己的和解。在我的理解中,与自己的和解不是妥协或者自欺,而是获得了另外的理解角度。

说到遗憾,一般在意识到遗憾之前,没人想到弥补;意识到了,通常晚矣。这也是我在写这本书的过程中明白的道理。虽然这么说不怎么中听,但愚蠢是生活中的常态。这是我回溯过去对自己的评价之一。

(《拉着你的手从黑夜一直走到春天》皮皮 著 当当网等平台有售)

08-您是一位作家,同时也创作剧本,您认为作家从事编剧工作会有哪些优势?

皮皮:这个问题我想了较长时间,最后的感想是——没什么优势。

我不太了解作家写话剧的例子,作家写电影的例子很多。写话剧和写电影也许不同,但也很类似。国外好多著名作家进军好莱坞,失败的例子多于成功的。比如著名作家钱德勒给著名导演比利·怀尔德写剧本,后者认为前者写得糟透了,他根本不会写剧本。但谁能说钱德勒不是成功的作家呢?

作为作家,写话剧时,我尽量利用语言的优势,但我会受到其他来自文学的限制,所以,没什么优势。

09-在亚洲大厦里,有人民大舞台这样的大剧场,也有19间星空间小剧场,音乐剧演出很受年轻观众欢迎,不知您对音乐剧有怎样的印象?未来是否有创作音乐剧的打算?

皮皮:音乐剧的普及,我感觉可以带动话剧的进一步发展。话剧经过这么多年的发展,即使有很多创新,它的经典性也愈加稳定,对于有过话剧观赏审美经验的观众来说,这是好事。但话剧的经典性对年轻人来说,还是有陌生感和距离感。

音乐剧,因为流行音乐的发展,与年轻人更容易产生共鸣。无论话剧还是音乐剧,舞台效应是一致的。舞台上下的共鸣和感染,可以培养观众的戏剧感情。

另一方面,音乐剧综合了歌唱舞蹈等诸多元素,对话剧自身的发展也起到了积极的刺激作用。舞台艺术没必要再遵守那么严格的界限,跨界和融合是很好的趋势。

因为偶然看了音乐剧《巴黎圣母院》,我一发不可收地爱上了音乐剧。自己也写了一个,希望能搬上舞台。我也希望通过这个音乐剧,积累更多的创作经验,多创作音乐剧。

写音乐剧很过瘾,不用写太多故事。

10-万众编剧网有很多年轻的作家和编剧,在跟他们交流中发现,他们大多都很迷茫和焦虑,您能给他们提供一些建议吗?

皮皮:如果他们把我给的建议当废话,我就给。他人的建议一点儿不重要,萨特说,他人是地狱。他人怎么能比你自己更了解自己呢?!

有人不停地行动,尝试这个那个,总在折腾中……这样的人估计不太会迷茫和焦虑。折腾的结果,无论成功或失败,折腾过的人估计都没后悔过。尝试成功了,没说的!尝试失败了,也没说的,至少尝试过了,也可以心安理得。

我也迷茫和焦虑过,回头想,都是对外界有要求,类似期望别人爱自己理解自己……诸如此类。结果不用我说。我觉得,可以把迷茫期当成一个假期,躺下休息。然后去折腾。怎样都不要焦虑!焦虑最害人!

本文系万众编剧公众号独家首发,转载请注明出处。