作家鬼子谈《买话》:回老家参加葬礼,让我重拾了写作的笔

2024-05-30

仫佬族作家廖润柏,有一个奇怪的笔名叫“鬼子”,以此为名,他写就“瓦城三部曲”,一时间在中篇小说体裁上风头无两,跟如今的茅盾文学奖获得者东西、《英雄》《十面埋伏》的编剧李冯合称“广西文坛三剑客”。

今年,鬼子挥剑归来,出版全新长篇小说《买话》,写一个想返回故乡却难被故乡接纳的人,写他们在城市的辗转、对故乡的亏欠……

什么叫故乡?借用孟子和西南联大校长梅贻琦的句式,或许可以说:所谓故乡,非谓有草木老屋之谓也,有乡情故人祖坟之谓也……

分享《文化艺术报》对鬼子的访谈,不单纯为了扩大《买话》的影响,还因为作家访谈并不好做,能认真做并且能做得好的也并不多,这篇却颇见功力,有《巴黎作家访谈录》的韵致。

苦难,是我理解世界的一道门

文化艺术报:

近日,您历时18年精心打磨的长篇小说《买话》,由人民文学出版社重磅出版。用18年时间默默耕耘、远离文坛的聚光灯精心打磨的新作品,是一本怎样的书?

鬼子:

买话,首先让人想到的,就是话为什么要用买?是什么人要买话?也就是说,故事里的买话,跟某一个人有关。这个人叫刘耳。刘耳是一个从农村走进了城市的人,而且混得不错。有一天,因为一种逃不掉的内心恐惧和孤独,他回到了村里来住,但村里人却不理他,这让他更加孤独,他想知道村里人为什么不理他,只好通过跟一个小孩买话来企图知道真相。这是一个看似荒诞的故事,然而却是一个很真实的故事,真实得让你扎心。如果你是从农村走出来的,或者你的父辈是从农村走出来的,刘耳的遭遇也许就是你和你父辈某一天的遭遇,你想逃都逃不掉。因为,不管你以什么方式离开了你的故乡,但在你故乡的心目中,你永远是他们的亲人,他们有了难处,他们解决不了了,他们就会找你,因为在他们的眼里,你活得比他们谁都好,你要是一而再再而三地不肯帮助他们,他们就会在他们的记忆里,不再把你当成村里的人。那等到回到村里的时候,很多意想不到的故事就会发生了。也可以说,这是一个有关离乡人和故乡人如何重建血脉的故事。

文化艺术报:

您的小说名篇《被雨淋湿的河》《瓦城上空的麦田》等书写的是底层小人物的挣扎与煎熬,聚焦底层社会小人物的生存与欲望的较量,书写底层社会小人物肉体与灵魂的苦难,是您早期小说创作的特色。对苦难的承担和无限悲悯的情怀,在《买话》里,不再为苦难赋形、典型化孤独,而是把它们化在每一个人物上、每一个细节里?

鬼子:

我不太喜欢回答这样的问题。当然,主要是不擅长回答这样的问题。或者说,在我的脑子里,我一直没有形成这样的思维习惯。一个作家最好的形象,就是千方百计地写出你理想中的那个作品,而不是在写出来之后又千方百计地去告诉别人我是怎么写出这个作品的,因为这个作品你要是真的写得好,那个好已经被你写在了那个作品里了,你就让喜欢你的读者到你写的作品里去寻找就好了。好的小说,往往都不是一加一等于二等于三的小说,不同的读者有不同的读法,也许能读等于三,也许等于四等于五等于七等于九,也许更多。如果作家自己站出来,说他的小说是一加一等于四,在我看来这是一件很无聊的事情。虽然我现在好像就在做这件事情,但我依然不喜欢。别的作家这样做我也不喜欢。我只喜欢看作品。作品写得好不好,闻一闻就闻出来了,哪里还用去看一个作家在他的作品外边去告诉别人这小说是怎么样怎么样的一个。我觉得很多余,有时还把好事说成了坏事。

文化艺术报:

您的作品书写了很多底层小人物的苦难,这是否和您的经历有关?您是如何理解苦难的?

鬼子:

这是肯定的。我在别的地方也曾回答过很多次。一个作家的写作,肯定来自于他的生活环境和生活经历,当然也有后天的改造,也就是学习。尤其是像我这样的人。我生在农村,我当过农民。我的生活环境从小就偏重于苦难,所以苦难也就自然地成了我理解世界的一道门、一个通道。别的门我也进不去。事实上,我也看不到别的门。我的这个门,就是这个苦难之门。但仅仅叙述苦难是不够的,那样就会跟很多卖菜的老太太都差不多,弄不好那些卖菜的老太太比作家说得更加入味,连油盐都不用加,因为从他们嘴里说出来的苦难都是原汁原味的。作家必须有作家对待苦难的眼光,也就是自己的眼光。你得学会跟你叙述的苦难进行对话,不管是肉体的还是精神上的。这种对话应该是同床共枕式的,是体贴式的。或者说,重要的是你对苦难的思考,和呈现苦难的个人方式。《买话》这个小说,就是做了这样的努力。

文化艺术报:

作家李洱说:“鬼子的小说从来都以耐读著称。他以精心编织的故事来表达现实的荒诞,以明白晓畅的语言来呈现人生的艰难,以持续经年的写作来给时代赋形。他最新的长篇小说《买话》,完整地实现了自己的写作理想。”可否谈谈您的写作理想?

鬼子:

我相信所有的作家都有自己的写作理想,只是因为思维方式和叙述方式的不同,产生的结果不一样而已。我的理想就是一部比一部更好一点就好了,中国的好作家太多,我们不好跟别人比,也比不了,但把自己的小说写得跟别人的不一样,或者叫做独一无二,是可以努力的,其实也是很难的,也就因为难,才值得不停地努力。《买话》这个小说折磨了18年,至少还是有着这么一点理想的,如果没有这一点理想,说真话,早就放弃了。

文化艺术报:

成名之前,您似乎经历过许多磨难,考上西北大学研究生班,后因生计艰难而弃学。您个人经历和个人生活,一直没有进入您的作品?

鬼子:

还真的没有。可能是脑子里储存的“苦难”比较多,只要认真地想一想,你就会觉得,你那点苦难和大众的苦难比起来,根本就算不上什么,或者说,你的苦难只是提供了你了解和理解他人苦难的一个台阶而已,就像洪水来的时候,你和很多木头同时漂在了一条大河里,而你,只是漂流物中的一片树叶,顶多也就一根树枝。

写《买话》

就像把火柴扔进了汽油里

文化艺术报:

这些年,中国小说界乃至世界小说界的创作格局又回到了写故事的轨道上。在您看来,小说的灵魂是故事还是作品的气象?

鬼子:

这个我没有用心想过,小说的故事和作品的气象都很重要吧。作品的气象似乎是给文坛的,但对读者而言,故事应该是最主要的吸引力,尤其是故事的陌生化,否则我为什么要读你的小说。现在小说的同质化比较严重,这也算是小说没落的原因之一吧。《买话》这个小说,我就是因为一直没有找到一个好的能让人感到既熟悉而又陌生的故事,才折磨了18年的。18年前我就开始了这个小说的创作。也是写了20万字。写完了觉得没有写好,就放下了。没有写好的那种感觉,就像要过年了,你的希望是要杀一头大肥猪,结果你养的猪却没有长大。后来,又换了几个故事,也都没有如意。就只能一直地放着,也就是一直地折磨着。一直到了去年,也就是2023年,我因为回老家参加了一个葬礼,就是我的大姐走了。我们家有很多小孩,我是最小的。我大姐是最大的,也是我们家唯一的一个女孩。那几天,来给我大姐送葬的人很多,什么人都有,有村上的也有镇上的还有城里的。因为我大姐的小孩也很多,小孩多的人家,人脉关系自然也就不同常人。不知为什么,就因为那些来来往往的人脸,我的脑子突然就灵光了,那种灵光是莫名其妙的,但似乎也是必然的,必然的原因是因为你一直没有放弃一直挂在心上的那个小说。就像是我原来每一次点燃火柴的时候都扔进了水里,而这一次却不同了,这一次是满地都流淌着汽油,我把点燃的火柴一扔,就燃起了满天的大火。回家后,因为兴奋,我把留了几十年的长发一剪,就开始了这个小说的重写。

重写的只是故事,一个让人熟悉而又陌生的故事。小说的主人,还是这个人。这个人现在叫做刘耳,18年前我叫他刘二,作为人名,也没有什么问题,我当时的心思主要是放在他的身心之上。因为刘二是从村里走出去的一个人,这个人的身上其实代表的是一群人,是一个群体。在我们国家,这是很庞大的一个群体,这个群体的后来者还会源源不断,会没完没了。如果说,他们是在故乡的土地上长大的一棵棵树,因为长大了,成(材)才了,城里把他们一个个地拿走了,拿去当建设城市的材料去了,但他们的根,还在不在故乡呢?这是一个好像很筒单的问题,其实又是一个很复杂很沉重的问题。你的语音,你的饮食记忆虽然都还是故乡的,但是很多人,除了清明节,基本上和故乡都没有什么血脉上的关系了。但是,对你的故乡人来说,你却永远是他们的亲人,他们有了难处,他们解决不了了,他们就会想到你,就会去找你。找你能不能帮帮他们。他们总是觉得你肯定比他们活得好。因为他们确实比你活得更艰难,农村嘛,他们的生活资源毕竟是有限的。如果他们在找你的时候,你一而再再而三地没有帮过他们,一直没有把他们当成你的亲人,哪一天你回到村里的时候,他们为什么要拿自己的热脸去贴你的冷屁股呢?你的故乡是有记忆的。你如果想知道你的故乡在记忆中想对你说些什么,你真的就得好好地听一听。所以重写的时候,我就把刘二改成刘耳了。

文化艺术报:

您曾经提出阅读是小说创作的基石,您是如何读书的?

鬼子:

对我来说,阅读就是一种积累,这话应该被千万人说过。我以前在农村,那根本谈不上阅读,就是想读也没有,偶尔碰上,那就碰上什么就读什么。后来进了城,自然也就有了读书的机会,但忙于生计,也是很少读的,也读不进去。我真正的阅读,是1995年,我在别的文章里也写过。我1995年的阅读其实就是为了写作。写作又是我似乎是唯一可以努力的一种生活方式。所以我的阅读就是为了如何写作。说起来好像有点绕,但道理却是直溜溜的。我的目的就是在阅读里寻找出路,如果没有阅读,我的写作,估计也是暗无天日的。很多写作者的写作,一直像跳广场舞的那些大妈一样,热闹虽然也算热闹,常常也跳得汗流浃背,但结果呢,结果就是那样的结果。究其原因也许很多,但有一个原因是显而易见的,那就是不怎么好好读书,或者说,没有认真地读一些好书,这是从他们作品里看三五行就看得出来的。当然了,也许有些不怎么读书的人,也能写出一些不错的作品,那是属于天才,可天才毕竟是少数。反正我不是。我是因为写作而认真读书的。

文化艺术报:

1984年,你发表了小说处女作《妈妈和她的衣袖》,从此走上了创作之路,但是,这中间有很多年,您没有写作,直到1996年,您重新开始写作,写出了《上午打瞌睡的女孩》《被雨淋湿的河》《农村弟弟》《瓦城上空的麦田》这些您最重要的作品。这期间发生了什么,为何会中止写作那么多年?

鬼子:

1984年的那个小说,是随性写的,准确地说,根本没有任何的写作准备。那个小说出来后,我的工作虽然得到了改善,但写作真的是个“体力活”,因为体力不支,所以就没有写下去。1996年的回头写作,就是得益于1995年的“恶补”。这个恶补,让我获得新生。于是就写出了《被雨淋湿的河》《上午打瞌睡的女孩》《瓦城上空的麦田》等等这些对我来说很重要的作品。其实随后我还有一些小说,我觉得也是不错的,像《大年夜》《两个戴墨镜的男人》,还有《一根水做的绳子》,但都被上边的“瓦城三部曲”给盖住了。一笑。

文化艺术报:

您早年的一些谈话,多次提及您苦难的人生,这种苦难人生是物质的还是精神层面的?

鬼子:

是物质的,也是精神的。在上世纪的七十年代期间,有一段时间因为无米下锅,整天吃发霉的木薯,差点一家人早早地去了另外一个世界,那样的日子叫人终生难忘,想起来都不寒而栗。精神上的折磨也是几乎相同的,现在也不方便说了。好在一切都过去了。所以,我一直说,改革开放真的是一场伟大的革命。

18年可以伤害一个人

也会成就一个人

文化艺术报:

写作这么多年,文学给您带来了哪些改变?

鬼子:

给我带来的改变那真是太多了。文学让我一而再再而三地改变了职业,原先的那些职业,你也不能说不好,因为很多很多人都在那么生活着,而且还要没完没了地干下去,只是对我而言不太合适而已,话说回来,如果不是因为文学的诱惑,我在原来那些职业里,也许也能千方百计地让自己活出一个人样来的。人的毛病,有时就是喜欢拿这个比较那个。其实只要心态好,吃喝拉撒不成问题,做什么都是可以的。真的平平安安就好。

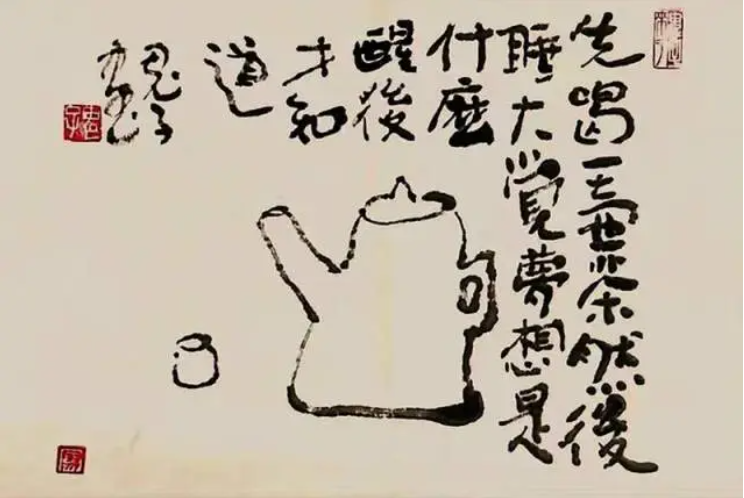

鬼子书画作品

文化艺术报:

写作之外,您画画、写字,这些会不会影响您的创作,分散您的精力?

鬼子:

没有,而是让你找到了让自己安静的一种生活方式。不是说喜欢写字画画的人比较长寿吗?也许是有道理的,因为写字画画能让你突然安静下来,你要是不安静,你是写不了字画不了画的。我也说不清楚其中的缘由是什么,反正真的就是那么回事。但你去忙别的则不一定,你就是忙得满头大汗,你的心也无法安静下来。但写字和画画真的就可以。怪吧!

文化艺术报:

您进入文坛以来,很少亮出自己仫佬族的身份,民族和地域在您的作品中也没有必然的联系。对少数民族身份的淡化,是否有着更深的文化内涵?

鬼子:

文化内涵不好说。不喜欢亮出这个少数民族身份原因很简单,你就这样想吧,如果中国一个少数民族出身的跑步运动员,他参加了奥运会,在比赛的时候,奥委会有没有允许他因为是少数民族身份,就可以提前起跑三五秒,如果没有,那你亮出你的少数民族身份干什么呢?

文化艺术报:

“瓦城”是您的文学地图,“瓦城三部曲”的影响力经久不衰,您期间多年不写作,您创立的“瓦城”文学地图,会不会荒废?

鬼子:

瓦城如果是一栋楼房,是我自己盖的,写或者不写,我都在里边一直住着。房子里只要有人一直住着,就很难被荒废。在人们的眼里,我好像丢荒了18年,而事实上,《买话》的出版,人们看到了我造的这栋房子其实一直都在,别人怎么看《买话》我不知道,但我自己知道,18年里,我把这个房子打点得好像比以前更好了,这个更好,得感谢时间的历练和打磨。时光可以伤害一个人,同时也会成就一个人,说的也许就是这个道理。

文化艺术报:

您是如何走上文学创作之路的?

鬼子:

这个前边好像说过一些了。我说说最早的那个小说吧,是在一个小镇上写的,当时我是小学老师,小说发表的时候我已经是中学老师了。小说的灵感也来得十分简单。有一天我到河边洗衣服,看见一只蜻蜓停在一片树叶上,很美,美在没见过是那种花色的,就是什么颜色她的身上全有。我觉得很好看,伸手过去悄悄一捏,就捏住了她的尾巴。我想把她带回屋里,我几乎没有多想,就把她卷进了我的衣袖里。就在这时,我突然想起了村上的很多女人,他们在野外捉到蚂蚱的时候,都是这样卷在衣袖里带回家给他们家小孩的,这个衣袖随后就在我的脑子里飞起来了,比如擦汗的时候用的是衣袖,谈恋爱的时候拉的是衣袖,打架的时候扯的是衣袖,哭的时候抹泪的,也是衣袖……一个短篇小说就这样完成了,一边洗衣服就一边完成了。说起来是不是很简单,其实也是真的简单。这小说先是给《广西文学》,一个副主编给我退稿了。但我知道这个小说感觉是不错的,一气之下,我复写了好几份,同时投了好几家刊物,主要是心里急,不想等,等一家就是三个月,等一家又是三个月,哪里有那么多的三个月让你等呀!没想到竟然全部发表了。首先发的是南京的《青春》,当时《青春》名气大得很,那是一个处女作专号,《青春》一发,《小说选刊》随后一转,好像天突然就亮了!那种感觉就像是神助一样!

文化艺术报:

您成长时期的仫佬族山寨还比较闭塞贫瘠,小时候都读些什么书?

鬼子:

仫佬族并不封闭。如果说仫佬族是“闭塞”或者“贫瘠”,那只说明了一个问题,这个问题就是我们国家太大了,再加仫佬族又是一个小少数民族,就因为这小少数民族,仫佬族就自然而然地被当成了“闭塞贫瘠”,事实上,仫佬族是一个文明程度很高的少数民族。仫佬族的最早起源,是一批因战争流亡而来的北方军人。当时来了多少人,不知道,只知道他们来了以后就沿着河流,强居平地,并把当地的一些少数民族赶到了山里,只留下部分少数民族的女子,所以,这个民族最早的时候就叫做姆佬族,因为以母亲为家主。仫佬族是后来改的。本人小时候除了在学校读书,别的书也就是常规的小人书,主要是没钱买,看小人书也是经常偷点家里的玉米或者黄豆炒熟了去跟别人换的。

文化艺术报:

您都受过哪些前辈作家的影响?

鬼子:

我前边说了,我主要的阅读是在1995年,这个时候我是把很多小说混在一起读的,当时我在出版社工作,好书也多,所以很难说谁对我的影响最多。好书只要你认真读,总能读出与众不同的地方,那些与众不同的地方就是对我最大的影响。如果一定要说到某一个人,那肯定是鲁迅。我喜欢他的情怀,喜欢他的深刻,喜欢他的一刀命中。

文化艺术报:

当年的西北大学作家班出了很多名人,您是其中之一。西北大学这段经历,对您有何意义?

鬼子:

我在西北大学期间,主要是写“畅销小说”挣钱。我那个时候缺钱,因为学费一再拖欠,我曾收到学校的两次书面通知,嘴巴通知就不知道多少次了,说是如果再不交学费就要强制退学。我只好去写“畅销小说”去了,那个时候也正好中国的地摊文学十分火爆。能让自己活下去,有时候是很重要的。所以,我经常对别人说,我在西北大学的日子是卖血的日子,就是这么个意思。但是,如果没有西北大学,也就没有了今天的鬼子。所以,只要有地方让我写简介,我首先写广西罗城,那是我的出生地,随后一句,写的就是毕业于西北大学中文系,因为西北大学是我的再生之地。

文化艺术报:

您是比较早“触电”的作家,张艺谋导演的《幸福时光》,改编自莫言的小说《师傅越来越幽默》。您是电影《幸福时光》的编剧,做编剧和写小说有何不同?

鬼子:

编剧是听导演的。写小说是听自己的。完全是两码事。

文化艺术报:

电影《幸福时光》的编剧之后,有没有再做编剧?

鬼子:

之后也做了一些,但都没有最后落实。有的在讨论中讨论来讨论去最后就讨论没了,有的本子我参加了故事策划,但都是拿钱而已,没有挂名。影视的编剧,一般来说也是不出名的,挂和不挂其实都一样,关键是拿到钱就好了,而且那个钱往往比写小说要来得快、来得容易,也来得多得多,这里就不好说了。

文化艺术报:

为何会起“鬼子”这样一个笔名,有没有故事?

鬼子:

我是少数民族,仫佬族。在我的老家广西罗城,谁都知道鬼子是什么意思。如果你听到一个大人把一个小孩叫做鬼子,那是在告诉你,那个小孩顶鬼的。鬼得让人讨厌,鬼得也招人喜欢。在我们那里,叫鬼子的人很多,我只是写作的鬼子而已。

文化艺术报:

您写过一篇文章“我在漓江社偷了很多书”,那段时间,您不再写作,专心阅读?

鬼子:

对对对。拼命地读,在阅读中寻找出路。

文化艺术报:

成为一个好作家,需要具备哪些条件?

鬼子:

不同的人需要具备不同的条件。因为人的思维习惯,也许是与生俱来的,来自于他的生活环境和生活经历,当然也有后天的改造,也就是学习。比如像我这样的人。我的生活环境从小偏重于苦难,所以苦难也就自然地成了我理解世界的一道门,一个通道。但仅仅叙述苦难是不够的,那样很多卖菜的老太太都能做到。作为一个作家,我觉得你得学会跟你叙述的对象进行对话,不管他是谁。这种对话应该是同床共枕式的。《买话》这个小说,我就是做了这样的努力。

文化艺术报:

对年轻作家,您有没有话要说,特别是对作品发表难的年轻作家?

鬼子:

没什么特别的话,还是要多读书,多写,不要放弃,18年里,我如果放弃了,也就没有了现在的《买话》了。

·· 作家简介 ··

鬼子,广西罗城人,毕业于西北大学中文系。主要作品有小说“瓦城三部曲”—— 《瓦城上空的麦田》《上午打瞌睡的女孩》《被雨淋湿的河》,长篇小说《一根水做的绳子》《买话》等。曾获1997年 《小说选刊》优秀中篇小说奖、2001—2002年双年度《小说选刊》优秀中篇小说奖、1999年《人民文学》优秀中篇小说奖、2007年百花文学奖、第二届鲁迅文学奖中篇小说奖等等。